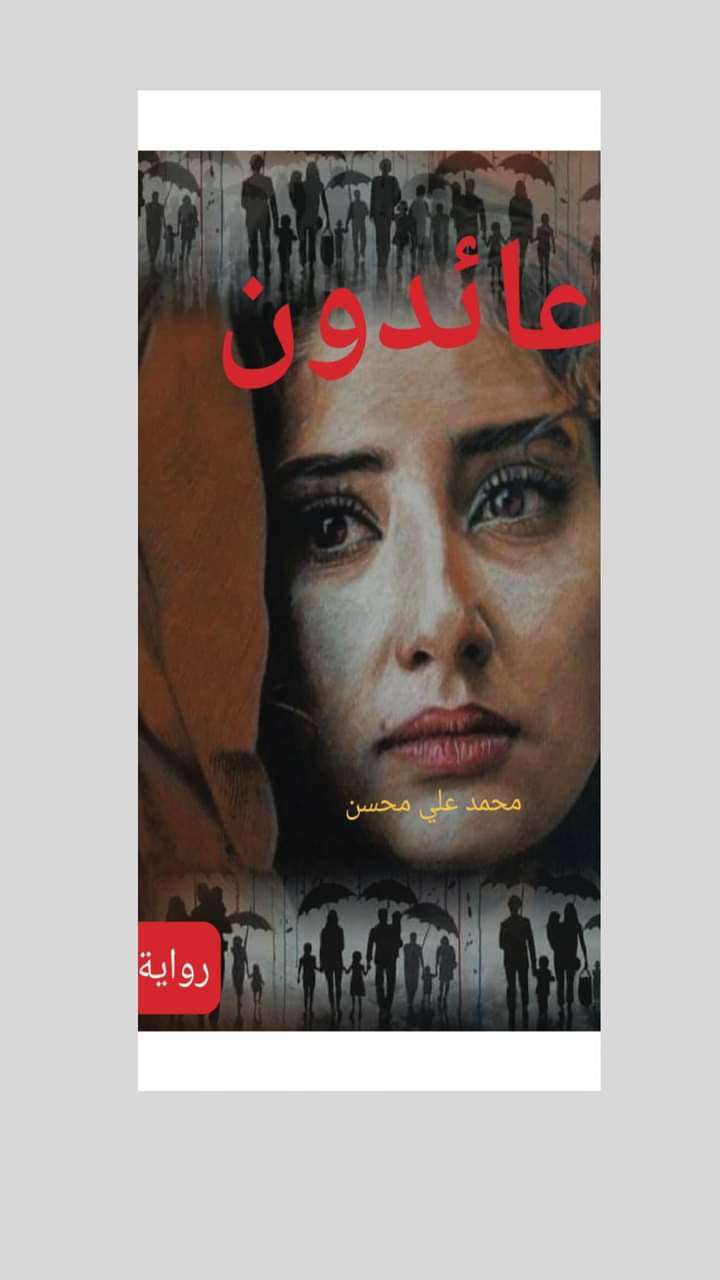

قراءة عابرة لرواية “عائدون” للروائي اليمني محمد علي محسن

بصدور رواية عائدون يكون الكاتب والروائي اليمني محمد علي محسن أكمل ثلاثيته، بدأها برواية حقل الفؤاد في العام 2007 والشرق أشجان 2009، وأخيراً رواية عائدون 2022.

في القرية التي يطلق عليها “حقل الفؤاد”، وهو اسم الرواية الأولى، نشأ البطل “جمال”، ومعه بعض أفراد عائلته، وأصدقاؤه وشخصيات لها ثقل اجتماعي وسياسي وديني، وفي الرواية يعرض المؤلف الحياة في القرية في خمسينيات القرن العشرين، حينما كانت القرية وبقية القرى والمناطق المجاورة (جنوب اليمن)، خاضعة للاستعمار البريطاني، وما حدث بعدها في الستينيات من ثورة أفضت إلى الاستقلال في العام 1967.

هناك ارتبط البطل ورفاقه بالأرض والإنسان في صورة بسيطة تغلب عليها البراءة وأحلام الطفولة، والتعلق بالأم، الأم الأرض، والأم الإنسانة التي ولدته ونشأته، وهي المصرية وفاء التي جاءت من الإسكندرية لتعيش في إحدى قرى اليمن، وكانت مثالاً يحتذى في التضحية والحب والكفاح. ولم تقتصر علاقة البطل جمال على حبه لأمه وتقديره لتضحياتها، فقلد بدأ قلبه ينبض بحب ابنة القرية “أشجان” التي يحلو لها تسميتها بـ”راعية الضأن”، فغدت الأنثى بالنسبة له موزعة بين اثنتين الأم والمعلمة وفاء المصري، والحبيبة أشجان.

في العام 2009 صدرت رواية “الشرق أشجان”، ومعها بدأ البطل مشواراً جديداً من حياته، انتقل إلى مدينة عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، حيث درس هناك حتى أكمل الثانوية العامة، ثم غادرها إلى الخارج بعد حصوله على منحة دراسية في الاتحاد السوفيتي، وكان ذلك في النصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرين، أي قبيل انهيار الاتحاد الذي تفكك فيما بعد إلى عدد من الجمهوريات.

استقر بطل الرواية في مدينة أوديسا الأوكرانية، وهناك تلقى تعليمه الجامعي، وتعرف على المعلمة التي صارت فيما بعد معشوقته “آنا بيتروفنا”، ويختصر اسمها تدليلاً بـ “أنوشكا”، ولم يكمل دراسته ويعود إلى بلده إلا وقد صارت هذه الأنوشكا تحتل جزءاً من قلبه الذي غدا موزعاً بين ثلاث نساء، ولهنّ أهدى المؤلف روايته قائلاً: “ثلاثتكنّ الأم والحبيبة والمعشوقة أجمل ما في الوجود وأعذبه” (الشرق أشجان: 5).

التعالق بين الرواية وحياة الكاتب

يبدو التعالق واضحاً بين وقائع الروايتين من جهة والأحداث التي عاشها المؤلف ورفاقه من جهة ثانية، أما في الرواية الثالثة (عائدون) فيبدو التعالق أكثر وضوحاً، إذ تتجلى فيها رؤى المؤلف وتصوراته المبثوثة في كتاباته ومقالاته الصحفية تجاه المجتمع وقضاياه والوطن وهمومه والحرب وظروفها وأطرافها وآثارها، علاوة على أن الروائي كتب في البداية: هذه قصتي أنا وزملائي ورفاقي وأصدقائي ومعارفي، العائدين من ماضٍ ذهب، إلى ماضٍ لم يبرح أذهاننا، فما زال يستحكم فينا بشدةٍ وقسوة” (عائدون:7).

وهذا التعالق والتداخل بين أحداث الرواية وحياة الكاتب يجعل للرواية تجنيساً خاصاً، فتصبح – لدى بعض النقاد سيرة ذاتية روائية أو رواية سير ذاتية، فالأولى تحيل إلى عالم حقيقي أو على الأقل توهم بالإحالة إليه، على الرغم من أنها تتوسل إلى ذلك بتوظيف كثير من أساليب الرواية بما في ذلك الخيال، والثانية تحيل إلى عالم متخيل، حتى وان استثمرت بعض جوانب حياة كاتبها، وبدت في بعض الأحيان أشد واقعية من الواقع ذاته (صالح الغامدي: كتابة الذات.. دراسات في السيرة الذاتية، المركز الثقافي العربي، بيروت، 2013 صـ148).

ومن هنا يمكن أن نعد رواية عائدون من النوع الأول، ذلك أنها تحيل إلى عالم حقيقي- في الغالب، وإن كانت الرواية في بعض أجزائها تحيل إلى عالم متخيل، مع استثمار جوانب من حياة الكاتب، لتبدو أقرب إلى الواقع، وترى الناقدة يمنى العيد أن أغلب السير الروائية أكثر جرأة في الحديث عن النفس، وهذا النمط أصبح من أهم خصائص الكتابات العربية الحديثة لأنها توفر هوامش أرحب للتعبير عن الذات (يمنى العيد: الرواية العربية.. المتخيل وبنيته الفنية-دار الفارابي- بيروت، 2011 صـ197).

وفي المقابل هناك من الأدباء والنقاد من يعارض هذا الفن، ويرى أنه لا وجود لسيرة ذاتية روائية، خاصة إن كان المؤلف/الروائي قد كتب على عمله (رواية)، ويرون أنه لا يحق لأي ناقد أو قارئ أن يطلق على العمل وصفاً آخر غير الرواية، مهما بدا التشابه واضحاً بين العمل الروائي وحياة كاتبه.

العودة إلى السرد

تتناول الرواية واقع اليمن، منذ منتصف التسعينيات حتى الوقت الراهن، من زاوية البطل ورفاقه، من وحي تجاربهم ومعاناتهم، لذلك جاءت أحداث الرواية خليطاً من وقائع حقيقية وخيال المؤلف، تمكن من إعادة تشكيلها في قالب روائي جميل، موظفاً ثقافته الواسعة ولغته الأدبية ومعارفه ومعلوماته، فضلاً عن كونه أحد أبرز الكتاب والصحفيين اليمنيين الذين أثروا المشهد الإعلامي بمقالات سياسية تحظى بتقدير القراء والمتابعين في مختلف أرجاء اليمن.

والروائي هنا يعود لسرد قصته/ قصة بلاده بعد غياب عن السرد استمر قرابة 12 سنة، فقد بدأ يروي الحكاية في العام 2007 برواية “حقل الفؤاد”، ثم واصل في العام 2009 برواية “الشرق أشجان”، يعود ليكمل ما بدأ، ووضع البلاد لا يزال على حاله، إن لم يكن قد تدهور أكثر، بسبب الحرب التي مضى عليها أكثر من 7 سنوات عجاف، أكلن الأخضر واليابس، وبدأن في التهام مستقبل اليمن بعدما تم الإجهاز على الحاضر.

الهروب نحو الماضي، أو الرغبة في العودة إلى حقبة زمنية ضاربة في القِدَم، ليس سوى انكشاف أمام المستقبل الذي كان يفترض أن يذهب الجميع إليه، إن الهزيمة في معركة الحاضر تدفع المهزومين للبحث عن أقرب طريق للعودة إلى الماضي، وتتعدد خيارات الراغبين بالعودة من حيث نقاط الوصول المفترضة، ما يؤكد أن المستقبل لم يعد اليوم خياراً مطروحاً بين أفواج العائدين.

وإذا كانت العودة تعقب كل رحيل، فإن ثمة راحلين لم يعودوا، وكان حرياً بهم أن يعودوا، وهم اليمنيون الذين غادروا بلادهم في فترات زمنية متتابعة ومنذ سنوات طويلة، لأسباب ودوافع سياسية واقتصادية ومعيشية وغيرها، وهذا الأمر يجعل بطل الرواية ينشد بيتاً شعرياً لشاعر اليمن الكبير عبدالعزيز المقالح، وهو الشاعر الأثير للبطل، يقول البيت:

عادت طيور الأرض صادحةً

فمتى يعود الطائر اليمني؟

وهو البيت الأخير من قصيدة كتبها الشاعر عندما كان بعيداً عن وطنه، وفي أول بيت منها قال:

وطن النهار ومعبد الزمنِ

أنا عائدٌ لأراك يا وطني

العائدون في الرواية

تتضمن رواية “عائدون” حكايات كثير ممن رحلوا ثم عادوا، وبينهم البطل نفسه، فهو أحد العائدين إلى قريته بعد معركة دامية لم يشارك فيها، كان يدرك أن المعركة انتهت، “أمّا الحرب فلن تتوقف، إنها ستظل باقية في أعماقنا” (عائدون:9).

تتوزع الرواية الواقعة في 123 صفحة على 23 عنواناً داخلياً، تحت كل عنوان حكاية، أو جزء من الحكاية التي تتألف منها الرواية، تبدأ بمدخل يتناول العودة الجماعية لأبرز أشخاص الرواية، لتتوالى في الصفحات التالية حكايات العائدين، أغلبهم أصدقاء البطل، ولكن الحكاية لا تقف عندهم، بل تشمل أحاديث العودة شخصيات حقيقية، منها عودة حسين (الحوثي مؤسس جماعة شيعية مسلحة سيطرت على السلطة في اليمن)، مع ما أحدثته هذه الأخيرة من خراب ودمار وحرب متواصلة تعيش اليمن في أتونها منذ العام 2014، فهي ليست كأي عودة في التاريخ، لقد قطع حسين المسافة الزمنية الطويلة لكي يعود باليمن الف عام إلى الوراء، ومنذ سيطرت جماعة حسين على السلطة “وهذه البلاد وأهلها في خضم حرب داحس وغبراء جديدة، واقتتال غايته إخضاع ملايين اليمنيين وإعادتهم إلى القرن الثالث الهجري” (عائدون: 77).

أوكرانيا- البلد التي تلقى فيها البطل دراسته الجامعية استأثرت بنصيب الأسد، باعتبارها موطنا للعودة لعدد من أشخاص الرواية، بعد سنوات من مغادرتها، فالبطل عاد إليها بعد غياب زاد عن عشرين سنة، عاد إلى معلمته أنوشكا ليجد هناك صديقته الجديدة التي تعرف عليها عن طريق فيسبوك قبل عشر سنوات، وتلك كانت مفاجأة كبرى، وكما خصص الكاتب في روايته السابقة “الشرق أشجان” قرابة 50 صفحة منها لأوكرانيا، أي ثلث الرواية الواقعة في 152 صفحة، فقد انفردت أوكرانيا بأهم وأكبر قصص العودة في رواية “عائدون”، تحت عنوان “العودة إلى أنوشكا”.

وبما أن العودة إلى أكرانيا جاءت في ظل الحرب الروسية – الأوكرانية التي اشتعلت في فبراير/شباط الماضي، فقد رأى البطل أن ثمة ارتباط للعودة- ليست عودته- بالحرب هناك، يقول: ما كان لهذا الخراب أن يحدث لولا هيمنة فكرة العودة إلى الماضي، ما من جريمة أفظع من إخضاع شعب لفكرة إعادته إلى ماضيه الذي يفترض مغادرته، وتجاوزه إلى آفاق جديدة رحبة (عائدون: 119).

ويستنتج أن النازية تخلّق شرها من مضغة هذه العودة، الصهيونية منذ ثمانية عقود وهي تقتل وتحارب بضراوة من أجل استعادة أرض “الميعاد”، وفق معتقد توراتي قديم، دونما اعتبار لشعب سلبت منه أرضه ومسكنه، وبقي وجوده، شعب نصفه يقاوم في الداخل، ونصفه الآخر لاجئ مسكون بحق العودة إلى وطنه (عائدون: 120).

بين الواقع والخيال

طوّع الروائي هنا- كما في العملين السابقين- التاريخ لكتاباته المميزة، فصارت أحداث التاريخ جزءاً من الرواية، واقترب الخيال الروائي من وقائع التاريخ وحوادث الحياة، ولم يبتعد كثيراً عن الواقع الحاضر بكل ملابساته وظروفه وملامحه، فالرواية تقترب أحياناً من الواقع بأحداثه وأشخاصه وتغيراته، وتحلق في الخيال أحياناً، مشكلّة صورا بديعة ومستخدمة تعبيرات سامية، تتجلى فيها قيم الحق والخير والجمال.

وتتناثر الصور الحية والمتنوعة بين صفحات الرواية وسطورها، كما لو كانت منقوشة بريشة فنان لا مداد كاتب، صورة القرية التي تغطيها الخضرة في موسم الأمطار، والأهالي يذهبون إلى الوديان، نساء ورجالاً، وصورة البحر في الغروب وقبل طلوع الشمس، المدينة التي لا تنام ولا تتوقف الحركة فيها، وغيرها من الصور التي أتقن المؤلف رسمها والتعبير عنها، في قريته ومسقط رأسه وفي مدينة عدن ببلاده اليمن، وفي مناطق زارها: القاهرة والإسكندرية في مصر، كييف وأوديسا في أوكرانيا، موسكو وبطرسبورغ في روسيا، الأنهار والجبال والصحراء والمعابد والحدائق والمساجد والكنائس والجامعات ودور السينما وغيرها، صور كثيرة نابضة بالحياة والحركة.

وقد أجاد الكاتب توظيف ذخيرته اللغوية ومعارفه في إثراء روايته بالحقائق والمعلومات والربط والمقارنة، كما وظف خبراته وتجربته الطويلة مع الكتابة والسرد في إنضاج هذا العمل الروائي، وهو هنا يجمع بين خيال الأديب ونظرة الحكيم ورؤية الفيلسوف وخبرة المجرب وحرص المصلح، يفعل ذلك دون أن يتخلى عن خصائص العمل الأدبي وسماته ومقوماته، يستدعي التاريخ ليسرد أحداثه بواقعية ثم يستخلص منه الدروس والعبر، ويتمتع بخيال واسع وهو يرسم الصورة، ويجعل من الفكرة لوحة فنية جميلة، ويصنع من الحكاية نقطة ضوء وخارطة طريق صوب المستقبل المنشود، بعيداً عن الصراعات والحروب التي “تسحق آدميتنا، تنتعل كبرياءنا، وتصيرنا أناساً مفرغين من العاطفة، ومن الجمال، ومن الإيمان بالحياة كحق إنساني لكل البشر وبلا استثناء” (عائدون: 120). لذلك تجده يتساءل مع أحد العائدين: ما إذا كان هناك منتهى للعنف الذي أخذ أفضل الرجال ودمّر فرص المجتمع في حياة مستقرة وآمنة؟ (عائدون: 53).

يتحدث الكاتب بلسان أحد ابطال روايته عن معاناة عدن، المدينة التي باتت عاصمة اليمن منذ سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على العاصمة صنعاء أواخر العام 2014، فيقول: عدن وئدت منذ زمن بعيد، حين استبد بها الصوت الواحد والرأي الواحد، والقائد الواحد، ولا مكان فيها لغير المولعين بالمغامرات النزقة والمجنونة، ولا متسع فيها لغير تكرار الخيبات والتجارب الفاشلة المنهكة؟ (عائدون: 53).

وتتجلى رؤيته للعودة بعبارة قالها بطل الرواية: سأعود فقط إلى الأشياء الجميلة، إلى ذكريات الطفولة البريئة، إلى الأمكنة المتشحة بالجمال والآمال والسلام، إلى التواريخ المشرقة، إلى اللحظات المشرفة، إلى الأفكار الملهمة. ويختم الرواية بالقول: وفي كل الحالات جميعنا عائدون، أو راحلون، ولكلٍ منا رحيله وعودته، فمنا من تجاسر ورحل، ومنا من عاد، ومنا من بقي.. (عائدون: 122).

يبقى القول أن هذه الرواية – وغيرها من الأعمال الأدبية والفنية جديرة بالقراءة والغوص في أعماقها، والاستفادة من مضامينها، سيما وأنها تحلق بالقارئ بعيداً عن خنادق الصراع وبنادق الحرب وبيادقها، وتبقى الكلمة الجميلة والصادقة والمعبرة لسان حال ملايين المطحونين بآلة القتل والحرب والدمار، ويظل الأدب سلاح المثقفين العزل في زمن الجموع المدججة بكل وسائل القتل، ولا نجاة لليمنيين من سياسة الإقصاء وصراع الإخوة الأعداء إلا بالانتصار أولا في معركة الوعي، حيث يبقى الإنسان جديراً بحقه في الحياة وحقه في العيش بكرامة ومساواة دون الانتقاص منه أو النيل منه أو التحريض عليه أو استهدافه لأي سبب كان.